|

|

发表于 2021-3-15 00:00:00

|

发表于 2021-3-15 00:00:00

|未经授权,严禁转载,违者必究...

|

显示全部楼层

|阅读模式

| 中国行业分析报告网 中国婚姻报告2021:为什么年轻人不结婚了:婚姻是家庭的基本组成部分。对于个人来说,婚姻是情感的升华,家庭是切实的归属感。对于社会来说,长期和谐的婚姻家庭关系有助于社会稳定。 但近年来,多种选择和无奈之下,中国人结婚少了、结婚晚了、离婚多了。随着社会发展,一方面新一代年轻人追求独立自由,认为婚姻是束缚。另一方面,高婚育成本使年轻人实现家庭变 |

8 K( Y( R4 m2 y7 m

B, w* v9 k( J. o: y6 b( H2 ~" j1 K

h& E# t- E7 ~2 o9 l, H' ~$ {/ m" R- l4 r

婚姻是家庭的基本组成部分。对于个人来说,婚姻是情感的升华,家庭是切实的归属感。对于社会来说,长期和谐的婚姻家庭关系有助于社会稳定。& w" a: [* i2 y u& @

. [* b9 x% D, {0 c4 T" w* w 但近年来,多种选择和无奈之下,中国人结婚少了、结婚晚了、离婚多了。随着社会发展,一方面新一代年轻人追求独立自由,认为婚姻是束缚。另一方面,高婚育成本使年轻人实现家庭变得更加困难。从人口角度看,人口少子老龄化问题正在削减适婚年龄人数,结婚“主力军”减少。“婚都不想结,还生什么孩子”,正成为一批年轻人的选择,结婚率下降、生育率下降和老龄化加重是互为因果的。

$ P, n0 Q! I& B6 w: W& T6 [

/ L+ X6 g& w* V1 i5 u M6 O& \, N0 l+ f' I 本文重点分析了中国婚姻现状、原因及影响,并提出建议。( D+ s( K- o. w4 z9 [9 \+ t) {. Z

6 l) z4 I$ l( Q2 ?. w/ i$ I# A

1中国婚姻现状

& P& { ~8 G% C

v: f$ F& v9 C V9 R5 q q 1.1结婚少了、离婚多了、结婚晚了' V$ T- \/ L# B# a5 d! L3 d

5 m4 Z: U5 f$ O* `+ e A 随着经济发展,中国婚姻状况发生很大转变,主要体现在结婚率下滑、离婚率持续攀升、初婚年龄推迟。具体来看,

! |) R D. b- H# Z+ p8 }7 ^- u# U M+ L* \! Z" l; F' e4 x9 W

一是结婚对数和结婚率自2013年开始下滑。2013-2020年,我国结婚登记对数从1347万对的历史高点持续下滑至813万对,2020年同比下降12.2%。2013-2019年,粗结婚率从9.9‰降至6.6‰。其中,初结婚人数从2386万降至1398.7万人,再婚人数从307.9万升至455.9万人、复婚对数从29.9万对攀升至61.9万对。

9 Q' E+ E* z% R; T3 W7 o, ] g

二是“晚婚”现象突出;25-29岁接替20-24岁人群成为新的结婚“主力军”,高年龄层段(40岁以上)结婚登记占比大幅上升。2005-2019年,20-24岁结婚登记人数(含再婚)占比从47.0%降至19.7%,25-29岁从34.3%升至34.6%,30-34岁、35-39岁、40岁以上结婚登记人数占比分别从9.9%、4.9%、3.9%增至17.7%、8.1%和19.9%。" P, N( a+ c! g# H4 @

- F& U/ l7 T9 ^$ q4 t

三是离婚对数和离婚率长期持续攀升。1987-2020年,我国离婚登记对数从58万对攀升至373万对。1987-2019年粗离婚率从0.5‰攀升至3.4‰。; {/ ^3 v' C$ A

2 [' F, A! h- K- K: `9 E- p q

7 _$ U* e& v* d6 X& R- X ' a% D5 \( x* k! L4 X# ^ ' a% D5 \( x* k! L4 X# ^

4 K3 F% s. P; {. l/ e0 s. c6 Z

b5 m' f; n0 Y# G. k$ I8 W8 W) j

, }+ d7 _; g1 T2 H' r7 B , }+ d7 _; g1 T2 H' r7 B

3 H: o7 q# c6 e% A- A

1.2经济越发达的地区,结婚率下滑越明显

|* ]$ @- u2 N2 G5 T1 K% V' z

2 Z i6 s4 I% s6 h5 f4 ]& G 2013年以来,中国多数地区结婚率出现下滑。但地区之间存在差异,与GDP大体呈负相关关系,也受人口流动、老龄化等因素扰动。具体来看,

% t5 D8 U0 I8 x L( U! S& s0 r q" X0 |2 ?

一是东部沿海等经济发达地区结婚率普遍偏低。2019年上海、浙江、山东、广东、福建、天津结婚率全国倒数;其中,上海、浙江、山东排名倒数前三,分别为4.1‰、5.0‰和5.3‰。此外,北京结婚率6.0‰,在全国排名倒数第八,低于全国平均6.6‰水平。+ g0 M- T1 _: H6 d$ W* m

, e1 j* ^5 C* G* M( _9 _ I 二是西部欠发达地区结婚率普遍偏高。2019年贵州、青海、宁夏回族自治区、西藏自治区、甘肃、云南、四川结婚率全国排名靠前,超全国平均水平;其中,贵州省、青海省、宁夏回族自治区排名前三,分别为9.9‰、9.6‰和8.8‰。

4 N0 _) b2 N" D# e2 V5 T( l0 V n( g0 U! j5 s z. J) f

三是受人口流动和老龄化影响。中国“深度老龄化”省份分别为辽宁、上海、山东、四川、江苏、重庆、浙江、安徽。老龄化严重的省份,适婚年龄人口相对较低,如果长期存在人口流出,则导致结婚率下滑更加明显。山东、辽宁结婚率分别为5.3‰和5.9‰,全国排在倒数第三、七位;2013-2019年山东结婚对数下滑近40%。而人口流入的老龄化省份,结婚“主力军”相对较高;四川、重庆、安徽结婚率分别为7.3‰、7.6‰和8.5‰。

0 x2 h# f' e: n" @4 ?7 X0 r# I6 D! D1 h- R) P) P! U/ J# R

四是经济发展水平与人口流动也会影响离婚率,往往经济发展较弱、人口流出严重的地区,离婚率相对较高。夫妻长期两地分居动摇感情基础,是导致离婚的重要原因。黑龙江、吉林、辽宁离婚率分别为4.5‰、4.5‰、3.6‰。3 ^- \, Z% R! b8 v7 j

/ ?( u/ p; z4 V4 D; ]% e ( N! w5 n+ l6 \/ |" J+ K% W. y

! ], w/ ~) g. n9 o2 `& r. r, q$ x- F7 v2 Q; p# l% N7 ^4 Y

0 P" h O$ ]" j+ U0 m 3 q8 ?5 H7 w' g0 L7 h 3 q8 ?5 H7 w' g0 L7 h

) E8 a* I7 @5 o1 p

2选择还是无奈?) X- I7 J6 O. d" X

0 A6 |/ j0 ~% `0 r' w0 r W9 a4 h$ T

2.1自我选择:高学历、独立、社会包容

% n1 ]6 J1 O9 @$ A0 r

8 o- C+ u, e) Q& A9 e* X& B 本科及以上高等学历在校学生人数攀高,受教育年限增加引发“初婚推迟效应”。国家统计局数据,2015-2019年博士在校学生数32.67万人增至42.42万人,硕士在校学生数从158.47万人增至243.95万人,硕士及博士学历占比10.81%增至14.06%。受教育时间增加、教育年限延长推迟就业平均年龄,进而推迟结婚平均年龄。15岁及以上人口平均受教育年限由1982年的5.3年提高到2017年的9.6年,女性的平均初婚年龄从1990年的22.0岁上升到2016年的25.4岁;男性同期从24.1岁上升到27.2岁。4 Z0 ~4 C0 B& t0 }1 Z: X

; \4 p) d& Y: z: m+ H0 o 新一代年轻人追求独立自由与高品质生活,对婚姻持开放态度;尤其是女性自我独立的实现与自我意识的觉醒。经济发展和受教育水平提高给女性提供了更多就业机会,社会地位上升。女性不再只作为“家庭主妇”,而是进入职场实现自己的人生价值。1998-2017年,在读女生占比从38.3%增至52.2%,女性在高等教育群体中开始占主导地位。高学历女性往往偏好不低于自身条件的男性,加大婚姻市场匹配难度,单身女性规模快速上升。2000-2015年中国30岁及以上未婚女性从154万攀升至590万;其中,2015年30岁及以上研究生学历女性未婚占比高达11%,远高于本科学历及以下女性未婚率的5%。' k# c% e l4 L/ R8 `4 ?. \6 T# _

+ e$ y, ]5 G- p( \: ? 思想开放与社会包容性增强,离婚不再是一个“谈虎色变”的话题。经济独立使女性逐渐摆脱婚姻的束缚,更有底气承担离婚的不利后果。2015-2018年审结一审离婚纠纷案件近600万件。根据司法大数据报告,2017年全国法院共审结为140余万件。离婚纠纷案件数增加,感情不和(77.5%)、家庭暴力(14.9%)为主要原因。其中73.40%的案件原告为女性,婚后2-7年为婚姻破裂的高发期。夫妻双方仅一方意愿离婚的案件占比为91.09%。

7 a0 [4 o, P, Q8 P( e2 C+ Z* ^; X

2.2无奈:社会压力、婚育成本) L' y3 [( c$ A7 B

+ L* M9 N& Z2 l4 j6 r3 c9 W 在中国传统观念下,结婚意味着,婚前彩礼、房产,婚后还房贷、生育等一系列问题。而当前高房价、高教育支出导致年轻人在婚姻面前望而却步,大城市尤为明显。

7 l0 J' ~) O8 ?! d7 e. y" O/ L. z0 e

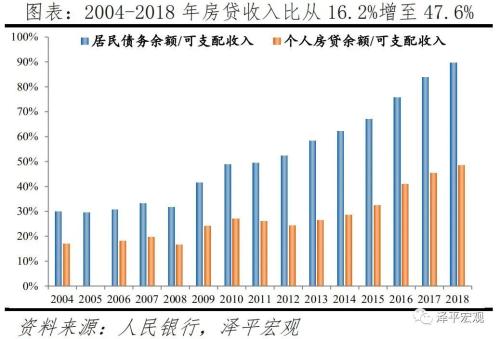

房价快速攀升,年轻人面临“买婚房”、“还房贷”双重压力。1998年房改以来,房价总体保持大幅上涨,给家庭抚养孩子和为子女结婚购房带来了很大压力,1998-2018年全国新建商品住宅均价从1854元/平上涨至8544元。2004-2018年中国个人购房贷款余额从1.6万亿元增至25.8万亿元,增长16.1倍,占居民贷款余额的比例大致在50%以上,2018年为54%。房贷收入比(个人购房贷款余额/可支配收入)从16.2%增至47.6%,带动住户部门债务收入比(居民债务余额/可支配收入)从28.6%增至88.4%。现实中还有不少居民通过消费贷、信用贷等形式凑集购房资金,实际的房贷收入比可能更高。

! @1 c" R9 e D" r

, N" \! M# u! s3 V: r' C 教育成本明显攀升,“教师减负、家长增负”,接送、育儿压力增大,导致家长承受时间、精力、财力三重负担。教育成本主要包括幼儿园学杂费、幼儿园及小学初高中阶段辅导班费用、大学学费及生活费等。根据新浪教育《2017中国家庭教育消费白皮书》抽样统计,学前教育阶段教育支出占家庭年收入的26%,义务教育和高中教育阶段占21%,大学阶段占29%。公立幼儿园供给大幅下降,许多家庭被迫选择价格昂贵的私立幼儿园。2001-2019年全国公立幼儿园占比从60.1%降至38.4%,公立幼儿园在园人数占比从83.1%降至43.8%。此外,当前双职工父母面临中小学子女的接送难题;不少地方甚至还要求由父母批改学生家庭作业、并讲解错题,“家庭作业演变成为家长作业”。

% _ [$ a1 c. s4 Y

" l4 L1 t; Q; K

7 D, g# E A* M) T8 ~5 Q& ^/ o ; f% e7 ?& |9 L2 U5 t ; f% e7 ?& |9 L2 U5 t

7 ?0 |, j$ ?6 t* k ) s$ \ k8 G5 ]2 a9 {( E

1 i) N0 C, {! o 1 i) N0 C, {! o

7 [; w( a$ C9 G 2.3婚姻背后是人口问题:出生率降低、性别比失衡

8 X0 Q& s# l2 o, |: p

" Q7 W6 x! c$ o' [/ X& m 二十世纪七八十年代计划生育政策带来了两个问题,一是出生率下滑,二是出生人口性别比失衡。

1 ?+ G! ~4 F5 T' w& Z3 Y4 E4 G1 m

! K4 y' l6 T" M3 v( A V# `1 O 出生率下滑长期影响适婚年龄人数,进而导致结婚对数下滑。根据2010年中国人口普查资料,80后、90后、00后人口分别为2.19亿、1.88亿、1.47亿,90后比80后少约3100万,00后比90后少4100万。当前结婚年龄主力25-29岁(90后)人口大幅下滑,对结婚对数产生负面影响。根据结婚率的计算公式,结婚率=某年结婚对数/某年的平均总人口数×1000‰,分子下滑影响结婚率下滑。* r' Q9 Q& p9 ?; }, y

" `0 j* L' a- a: s

未来十年的结婚主力持续减少,或影响结婚率持续下降。2015年末中央决定全面放开二孩,2016年出生人口升至1786万,但2017年下滑至1725万,持续下滑,2019年为1465万。1979-2019年人口出生率从17.8‰降至10.5‰。在长期低生育率背景下,中国15-64岁劳动年龄人口比例及规模分别在2010、2013年见顶,结婚主力人口见顶。% h- R( G: B8 w W/ S& ^

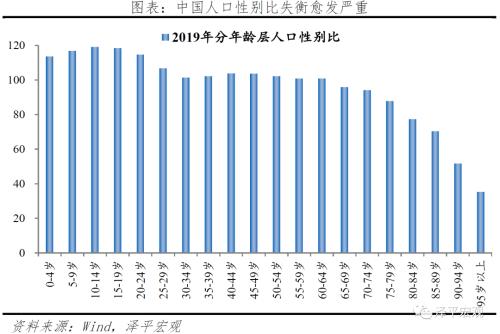

* t2 Q; Q3 v: e1 r& D: \5 ~ 男女比例自计划生育后严重失衡,造成婚姻市场匹配困难,进而影响结婚对数。1982年出生人口性别比(男性:女性,女性=100)为107.6,1990年超过110,2000年接近118,之后长期超过120。根据2010年人口普查资料,00后男女性别比达119,男性比女性多近1300万;90后男女性别比达110,男性比女性多近900万。

/ Z, k& z, W% h& p& e- C% U" ?0 M' C# @

$ t6 b7 Z& ?! C3 G1 w 8 [) S7 |& Q0 n- \/ R 8 [) S7 |& Q0 n- \/ R

% h2 s7 y! b$ y9 K- W ' D# Q( o1 I g! g! s

" P1 m+ I" i7 X w0 E: A1 t9 f7 I " P1 m+ I" i7 X w0 E: A1 t9 f7 I

, v! z; F+ x* L% L 3客观看待中国婚姻现状

; y1 \- A2 }, A, J2 @: t5 N

* L5 v. E2 _! { 3.1正面效应:促进单身经济兴起4 ^9 y6 A/ B! _% L" H

% T [- @# a2 W5 a9 c" A- s: m 民政部数据显示,2018年我国单身成年人口高达2.4亿人,约为英国、法国、德国人口总和。其中超过7700万名成年人处于独居状态,预计到2021年这个数字将上升到9200万人。% ` [, {- ^& R; a

7 k$ `* a" ]( c* ` 单身人群普遍储蓄低,追求高品质、高质量、高消费的生活,助推新消费模式、以及促进文娱、宠物消费。单身人群具有偏好便利性消费;尼尔森的《中国单身经济报告》显示,42%的单身消费者为悦己而消费,远高于非单身消费者(27%);单身消费者中97%会选择网购,62%更倾向于点外卖。此外,单身人群呈现年轻化、高学历化特点,注重自我投资。关于对未来一年的时间规划方面,“22%的单身消费者期望去读书,18%的单身消费者希望学习新技能,17%的单身消费者希望培养自己的兴趣爱好,均高于非单身消费者的13%、11%和14%。同时,在对未来一年的消费意愿预期方面,分别有16%和14%的单身消费者更愿意在自我提升和运动健身多花钱”。尼尔森数据显示,单身群体注重感情寄托,在就餐、娱乐的支出意愿高于非单身群体;此外单身青年宠物消费占比高于非单身消费者,未婚人群占比达57%。根据《中国宠物行业白皮书》报告,2019年我国城镇宠物犬猫消费市场规模达2024亿元,较去年增长18.5%,北京、上海、西安、成都消费规模达486亿元。2 l8 @% t& H: j% U5 X4 q6 `/ k9 N4 h

: C+ U8 k9 s3 Q& E) |9 W. z

J. d7 r; z6 j3 D k B 5 R4 Q$ F4 Q+ o b" i" G$ P 5 R4 Q$ F4 Q+ o b" i" G$ P

( D# E5 j/ g# \$ _

3.2负面效应:降低出生率、加重养老负担

& M! {' C }: m! [6 r: p% v# }/ A

在晚婚的同时,晚育现象也日益突出,初育年龄每推迟一个月,大概会影响总和生育率下降8%左右。1990-2015年女性平均初育年龄从24.1岁推迟至26.3岁,平均生育年龄(所有孩次)从24.8岁推迟至28.0岁。1990年主要初育年龄、主要生育年龄均为20-27岁,生育一孩数、生育子女数占比分别为86.6%、74.9%。而到2015年,主要初育年龄推迟至22-29岁,且生育一孩数占比降至66.7%;主要生育年龄推迟至23-30岁,且生育子女数占比降至59.1%。并且,1990-2015年30岁以上高龄产妇的生育一孩数占比从4.2%增至近19.2%,生育子女数占比14.0%增至32.3%。7 f# u, `- B1 D( b9 Y, e- S

- ?. S3 ~1 L/ _2 d0 ^ 晚婚晚育、不婚问题加重中国养老负担,严重拖累国家财政、制约经济活力。中国将逐渐成为世界上养老负担最重的国家之一;从城镇职工基本养老保险基金看,2015-2019年中国基金收入算术平均增速约为14.5%,支出算术平均增速约为17.2%,养老金抚养比(在职人数/退休人数)降至2.53。累计结余可支付时间自2012年见顶后逐年下滑,从18.5个月逐渐下降至2019年的13.4个月,城镇职工基本养老保险基金的区域差异较大大,2019年有16省养老金入不敷出;黑龙江、青海、辽宁、吉林和内蒙古仍低于中央调剂制度规定的可支付月数警戒线。其中,黑龙江养老保险基金从2013年开始持续“入不敷出”,2016年累计结余转负,2019年缺口达433.7亿元。

1 F0 y' o4 W% }# i# v

+ b) \5 Q, \# ? f 6 M/ ^( l' L' w B

) {, w4 F# Z$ y3 U

3 j1 F! U# ]4 h5 s $ ?- ^# @" S$ g# x

( R4 o, a' y' C. x1 ^" t4 x ( R4 o, a' y' C. x1 ^" t4 x

5 {1 a( k& K1 ^

; W% ] q9 s7 h+ r- {1 e

: J3 G" u3 A! a ?3 V# h : J3 G" u3 A! a ?3 V# h

' O0 X( J7 s! o( V N8 C$ X 4政策建议

6 Q0 V9 H/ U' j2 V

9 z) Y- W2 s1 y: }. T 给予年轻人自由选择权的同时,减少因为娶不起和生不起导致的不婚和晚婚现象,为适婚人群提供保障和社会福利,改进住房、教育、医疗问题;婚姻背后是人口问题,应全面放开生育,长期有助于扩大适婚年龄人口。

% |/ D% B2 a5 I/ R2 m) ~- |! x, y5 U

4.1从居住、就业、教育上缓解年轻人生活压力6 \" W4 w- \, m9 }

9 N ~! [4 y/ y/ o

一是坚持“房住不炒”定位,完善以常住人口增量为核心的新人地挂钩,构建房地产市场健康发展长效机制,完善住房市场体系和住房保障体系,让全体人民住有所居。0 Q8 Q1 _% N. ]( |, b$ @9 d

: a7 H) y0 N) ?* r% d |4 ?9 |+ j

二是进一步完善女性就业权益保障。一方面,进一步推动落实产假哺乳假等制度,妥善解决延长生育假、男性陪产假等的待遇保障,对损害女性就业权益的单位进行经济或行政处罚。另一方面,根据单位女员工规模及年度生育情况,实行一定程度的税收优惠以降低企业承担的生育成本。加快构建生育成本在国家、企业、家庭之间合理有效的分担机制。2 E! L0 k, w) Y! E0 f, }1 |. }6 t

$ q1 r5 ^8 v6 d7 `; ` 三是加大财政教育保障性支出。探索建立从怀孕保健到孕期分娩再到18岁或学历教育结束的全面鼓励生育体系,包括孕期保健补助、住院分娩补助、托育津贴、教育津贴、家庭个税抵扣、以及对不符合交个税标准的低收入人群实行直接经济补贴等。并且,各地根据实际情况可在全国政策基础上进一步差异化。* b3 o0 I7 i) S4 {7 q$ }& @0 l

4 D+ a8 _& ?& A( y2 P8 {- h* }! j 四是托育服务供给和津贴保障。将九年义务教育延伸至十二年,同时推进教育改革,切实根除“家庭作业变成家长作业”现象。大力鼓励和支持用人单位和社会力量,兴办婴幼儿托育服务机构;同时,提高祖辈隔代照料的积极性,减轻父母的照料压力。

; Z# G! l& b# r: ~2 U: J% v$ e& @: m+ o& v9 N

4.2应立即全面放开生育,让生育权重新回归家庭

5 Y5 \: W6 A4 e9 p1 M

, f+ Q8 I2 M, S8 {' A2 @. B/ z “立即”是因为人口形势紧迫,当前正处于第三波婴儿潮中后期出生人口的生育窗口期。中国第三轮婴儿潮的峰值在1987年,中后期出生人口尚处于35岁之前的主力生育年龄,特别1990后的出生人口尚处于25-29岁最佳生育年龄。一旦错过第三轮婴儿潮,未来再想提升出生人口,则将事倍功半。# w( R# y4 K7 T4 }

# U b, s0 @5 y; t 全面放开生育,原本不想生的人还是不会生,但一些想生三孩的人能生,不用担心部分人群、部分地区会大幅多生导致出生人口激增。这种担心正如当初某些人预测“全面二孩”政策实行后,出生人口将迎来暴增,但实际并非如此。根据国家统计局统计,2010、2015年中国乡村总和生育率分别为1.44、1.27,其中2015年一孩、二孩、三孩及以上总和生育率分别为0.61、0.53、0.13。这意味着乡村居民的生育意愿也不强,愿意生二孩的也没有60%,更别说三孩。- {, T9 H! g2 o# D) J- e

8 Q* K) n: f& V1 A h 建议先放开三胎,渐进式改革,以缓解保守派人口生育爆炸的担忧,总之不宜再久拖不决。

|

|