作者 | 南风窗记者 肖瑶

“亲情对我而言真的只有负担。”

“总是不确定是否有被爱着,因而决心亲手撕破爱。”

“我每天每天每天都很不快乐,却还是要被斥责‘你为什么这么悲观’。”

“我倒宁愿花钱买断亲情,从此两不相欠。”

……

过去一年内,1996年出生的女孩洛洛在微博里写下这些句子,幽微地诉说着生活中隐秘的苦闷。

2019年中秋节,她默默许愿:“我希望以后的中秋节我也能有自己的月亮。”

一个月后的10月17日,凌晨2点,心情低落的洛洛独自来到钱塘江散心,同时在微博上喃喃自语:“原来晚上的钱塘江这样美。”

洛洛的最后一条微博

不幸的是,这条微博成为了洛洛对这个世界说过的最后一句话。行于江边忽然遇到涨潮,被浪拍走后死亡,洛洛的人生永远定格在了24岁这天。

然而,就在最近,已经离开这个世界半年的洛洛的名字,通过杭州本地一档电视节目《杭州和事佬》,重新回到了公众视线。

掀起舆论风波的,是洛洛的亲生父母。

据悉,去年,洛洛去世后,其生前的工作单位出于人道主义,决定给予女孩家人6万元作为抚慰,而洛洛父母将之视为责任赔偿,不满意数额,直接上门要求增加到41万元。

索赔的目的,是为给洛洛的弟弟、他们唯一的儿子买房子凑首付。

接着,舆论纷纷批评这对父母,网友们为洛洛感到不值。结合其社交平台的历史记录、疑似女孩朋友的发言及部分聊天记录,人们推测,这个可怜女孩的父母心之所虑并非丧女之痛,而是如何尽最大可能继续压榨女儿的“剩余价值”。

自从洛洛独立赚钱以来,她多次被父母要求赡养家庭,比如被要求给母亲买最新款的手机,而她自己用的则是母亲淘汰下来的旧手机;比如弟弟要上大学时,她被要求给弟弟买各种东西。

网友们的愤怒,直接源于目前有限报道与曝光里的一些细节:

比如,公司的给付,并非因为对洛洛之死负有责任而赔偿,而是出于“人道主义抚慰”,表达对一个年轻女员工的哀悼及关怀,而其家人非但不感激,反而狮子大开口提出无理要求;比如,在上门找公司“索赔”时,洛洛母亲甚至化了精致的全妆。

全妆上镜的洛洛母亲

在视频中,与洛洛非亲非故的公司老板,忍不住对洛洛父母发出了一连串掷地有声的质问:

“你作为父母,知道自己的女儿有可能自杀,你为什么不做点什么?”

“为什么不把她找回去?”

“她一个女生,自己在外上班,你们家人这样吸血,有管过她受不受得了吗?”

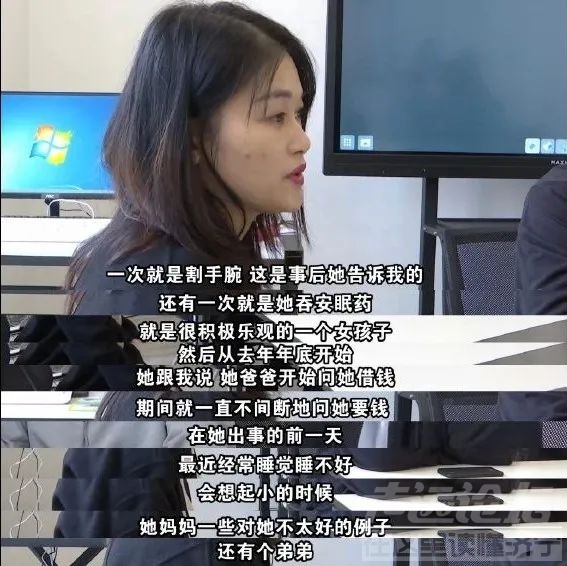

原生家庭的爱的缺失以及父母重男轻女对自己的无休止吸血,让洛洛长期处在抑郁的深渊

截至1月27日,《和事佬》节目披露,最终洛洛父母与公司双方并未达成调解,公司按照2019年11月商定,共给付洛洛父母16万元。

在目前极其有限的事实披露里,我们没有证据断言这是一个绝对意义上“重男轻女”的家庭,加上逝者为大,作为公众,我们的确相信,女孩在生前遭受了一定的委屈、隐忍和困闷,但同时也会愿意去相信,天底下大多数父母对子女仍然是疼爱怜惜的。

把这件事中掺杂的一些要素单独分开来看,比如,父母疼爱儿子,想攒钱为其买房,有错吗?没有。不管女儿还在不在,他们都是想要为儿子买房的,这也许已经成了他们的一大心结。

还可以做一种更加善意的推理。如果父母对丧女心痛至极,在巨大的悲痛情绪挟持下,丧失了一定程度的理智,这时候公司主动提出抚慰金,就像提供了一根发散悲痛的线头,父母会否出于一种暂时的、非理性的情绪发泄,因此紧紧拽住这根线?

不过,时隔半年,即便一时丧失理智,理智也该回来了。冷静期,够长了。

洛洛生前的聊天记录、心情倾泻,却又无处不透露着对这个家庭又爱又恨的纠葛心理。

纵然对亲情失望透顶,在洛洛的内心深处还是很强烈地渴望被爱

她愤恨父母为了弟弟无限向她伸手,却又一次次在父母偶尔的关怀里败下阵来。家庭是终身监禁的牢笼,也是如鱼之水池不可逃离。

就像她自己总结的,“尽管费尽力气想往外爬,却始终会被无数个有爱的瞬间打回原形”。

这些质疑,或许是比“扶弟魔”“当代樊胜美”等现象更值得反思的。诚如托尔斯泰那句被套用千百遍的至理:幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

以“家”为单位,幸与不幸,从来都非金钱能定义的。父母与子女,也从来都不是这个世界上容易胜任的职业。

反哺者

我们的确正处于一个女性地位逐渐上升、被重视、被认可的时代,至少表面上是这样。女孩可以胜任的工作越来越多,缩小到家庭单位里,被父母捧为掌上明珠的小公主也越来越多,“女孩要富养”的教育理念也越来越被主流认可。

但不可否认,你一定也或多或少听过重男轻女家庭的故事,或许是身边的朋友,或许是某匿名论坛上饱蘸着委屈的倾诉,许多故事荒唐得近乎不真实,但你却没法质疑那些声泪俱下的泣诉。

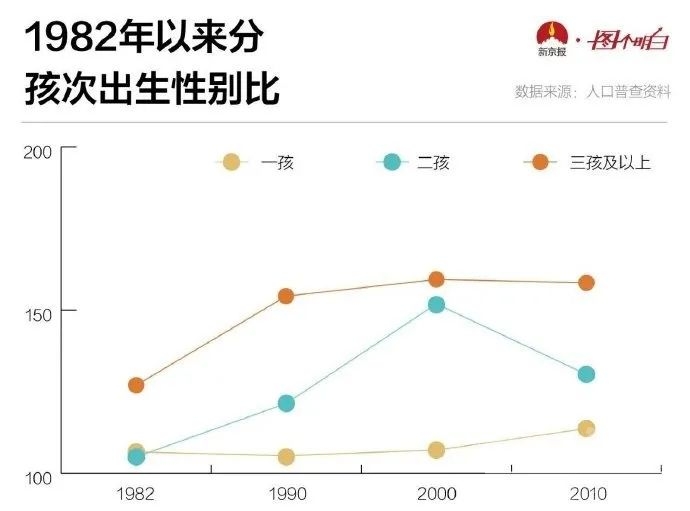

据2007年国家统计局所编的《中国社会中的女人和男人——事实和数据》披露,中国出生人口性别比从上个世纪80年代开始持续升高,从1982年的108.5增加到2005年的118.6,此后经历了一个回落过程,但仍然高于自然水平。

此前公布的全国第6次人口普查数据则显示,截至2018年,我国人口性别比为104.64,即中国大陆男性比女性多出3164万人。

1982年以来出生性别比(图源:新京报)

重男轻女思想从未彻底离开。在一个典型的传统农村家庭里,大部分主要资源仍然会向男孩倾斜,一些家庭里,女儿被生下来的唯一目的,甚至就是为了抚养儿子。

学者陶自祥曾在一项调查研究中指出,一些农村父母为了凑够儿子成家时需要的高额彩礼,保证家庭香火延续,甚至会出让女儿,或者强迫女儿早婚,几乎与“卖女儿”无异。

在传统乡村社会里,换亲也是常见的现象,即你的女儿嫁给我的儿子,我的儿子嫁给你的女儿。看似“平等”,事实上这种关系之所以成立,其核心就在于确保儿子能够娶到老婆,延续香火,女儿完全是交易标的,只有功能性的意义,一切目的都与她无关。这种现象并不违法,因此,它在现代化背景下仍然可能在某些局部地区延续。

至少,让女儿成为某种工具,是事实存在的现象。

《欢乐颂》剧照

这几年内,国内影视文艺作品也开始刻画一些被原生家庭牢牢吸住,被要求无底线帮扶家中男性成员的女性角色。比如2017年热播剧《欢乐颂》里蒋欣饰演的樊胜美,2018年《都挺好》里姚晨饰演的苏明玉,2019年都市剧《安家》里孙俪饰演的“房似锦”……

现实中,这些女孩里不少人顶着“招娣”“来弟”等名字过了一生,长大后又有了个称号叫“扶弟魔”,她们的出生,从一开始就是为了家中男性成员做铺垫的。

“扶弟魔”的悲剧还在不断上演

当一个女孩长期生活在一个不被重视、缺乏爱与平等的家庭里,亲眼见证过男性在家族里获得更多偏爱、财权及话语权,也许会潜移默化地延续家庭中女性的意识,天然地认为女性不如男性,潜移默化地将“反哺”作为一种义务,继而产生自我贬低的倾向且伴随至后半生。

此即法国社会学家布迪厄提出的“文化再生产”理论,教育可能通过文化再生产,让某一群体更加认可自己的低身份,进一步加剧了不平等。

“被嫌弃的女孩们的一生”,是便从始至终都是个错误。

守护者

洛洛的悲剧,让我想起一部十几年前的电影——《姐姐的守护者》。

为了让罹患血癌的大女儿活下去,父母借助基因技术,“制造”了与大女儿的基因完美配型的小女儿,小女儿从出生开始就是姐姐的药箱,源源不断向后者提供脐带血、白血球、肝细胞、骨髓等。

这个故事不涉及重男轻女,所关涉的,是在爱的名义之下,对另一个孩子的不公平。第二个女儿的到来完全是有预谋的、有目的的,她的生命天然为给予而生。

故事里小女儿的出生就是具有目的性、预谋性的

家庭成员之间互相扶持,互相关照,是人类的自然情感的表现,正因为是自然情感,所以它应该是自然发展而来的,而不是经过家庭内部设计的。

如果在孩子出生、长大之前,就预设一个“回报”的目的,用学者的话来说,那就是“生意”,是“投资放债”,是父母的“下游”。

人类自然朴素的情感里包含父爱、母爱,也包含子女对父母的敬爱,但自然发生的感情,与蓄意攒积、谋划的感情当然不同。

中国有十几亿人,林子大了什么鸟都有,像樊胜美这样的家庭的出现,也不是稀奇事。于是,传统孝道文化里的“赡养”义务,成为一些极端家庭里父母对子女无度需索的主要伦理支持,一旦对这种家庭模式提出质疑,就会背上“自私自利”“不孝”“无情”等骂名。

当父母把孩子视为私人物品,视为投资,原本应为情感港湾、精神支柱的家庭,就完完全全成为一场预谋,一场生意,身处其中的人甩不掉,摆不开。

这种亲情绑架的逻辑适用于所有子女,生儿子也逃不脱。

牺牲者

重提一个看似已被淘汰的概念:养儿防老。

2008年王志文、左小青主演的连续剧《天道》里曾出现一句台词:“如果你养儿为了防老,那就别说母爱有多伟大了。你养来养去还是为了自己,那是交换。”

费孝通先生在《江村经济》里还阐述了这样的观察与结论:在中国人心里,自己与子女是整个家族上下联结的环节,表现在社会细胞的构成上,就是最常见的亲子关系反馈模式。

“接力”和“反馈”这两种取予模式,贯彻了一个社会经济共同体的长期生存,多年以来达成了一种生态上的均衡。而在农业与手工业社会的家庭内部,支撑这种均衡的主力军是男性。在解决幼年和老年不能自养的问题上,“养儿防老”自然成了主流。

《都挺好》剧照

父系家庭,自有文字以来一直如此,女儿嫁出去,随别人姓,延续别人的香火,因此一出生就注定是外人,只有儿子,负有赡养义务,也负有传宗接代的责任。这样的家庭模式、文化现实,决定了人的心理和行为模式。

从这个意义上,部分家庭“重男轻女”的根本目的,恰是为了“养儿防老”。

虽然,早在1929 年的民国《民法》里,就明确了男女平等的原则,规定女儿和儿子一样有继承父母财产的权利和赡养父母的义务,而中华人民共和国现行的1980 年《婚姻法》第十八条也作出同样的规定。

法律制度上的规定虽在中国大部分城市里都持续起着作用,在更广袤、隐蔽的农村里,不少单系嗣续的传承习惯却仍然根深蒂固。单独指责某个家庭里的父母或者哥哥、弟弟等男性成员,是没有意义的,这是一种文化惯性使然,同时也证明着重男轻女这种观念,还有着经济的、社会的基础,因而至今仍然存在,有其必然性。

改革开放至1990年代以后,随着城市化发展及外出务工的流行,城市主流婚姻模式逐渐转变为基于社会经济地位的结合,加上人口老龄化、都市小型中产家庭兴起、个体原子化性质增强等新的因素出现,传统大家族文化加速瓦解和稀释。

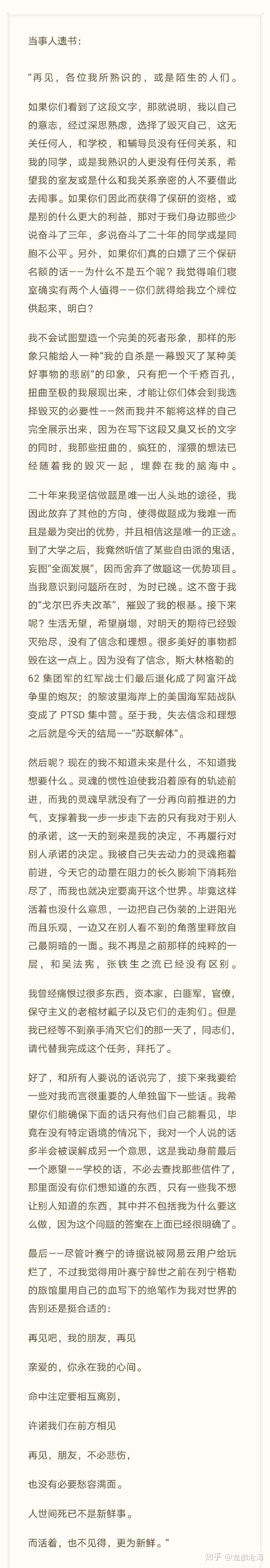

北京交通大学跳楼大三学生的遗书。受家庭出身影响,从小镇到精英高校的亲身经历,让他更容易观察到城乡与阶级的分化,并且站在社会中低阶层的立场上。

与此同时,通过高等教育走出乡村,脱离原生家庭的子女,几乎成为一整个家庭改善生存境况,甚至改变阶层状况的唯一寄托。

在正经历从乡土转移到城市过程中的家庭,反而会更加重视代际补偿效应,将代际取予的互助传递模式,作为抵御风险的最主要依靠。

他们在看到希望的同时,也看到了焦虑。当家庭人员数量变少,对下一代的寄托与依赖自然加重,“子女”,在各种层面上,都被父母有意识或无意地寄托更多。

于是,在城市社会经济因素与传统重男轻女观念的共同影响下,儿子“啃老”变得更理所应当,也更为普遍,不少源自上一代乡土社会土壤的父母,仍然认为养女儿比养儿子代价更大,得到的回报也更低。

白岩松谈养儿防老终成笑谈

这种根深蒂固的代际共同体存续模式,又进一步影响了当代父母对待子女的情感走向与潜意识。

作为艺术形象的樊胜美,作为真实悲剧的洛洛,她们的遭际提示着我们,一部分家庭中的未婚女性,肩膀上承担着超过她们的负担能力的重压。这种极端的情形,应该得到关注和纠正。

这是毫无疑问的,但樊胜美、洛洛毕竟也只是负重女性的一部分。身负家庭之重的未婚女性,不在少数,但其中真正典型的样板,是一家人感情真挚、父母与女儿互相疼爱、弟弟与姐姐彼此扶持与怜惜,这样的例子,我们感知得更多,只是平常并不对我们造成注意力冲击。

希望可以少一些“洛洛”的悲剧,让家仍然是温暖的港湾,女孩们的脸上仍然满是阳光和微笑(图源:洛洛微博)

家仍然是温暖的象征,爱其实并不那么容易被利益分化,我们应该对爱始终怀揣光明的向往。

努力,改变现实——而不是空抱怨愤,才能彻底防止某种不美好的返潮。

(原标题:《失落了的洛洛》)