|

|

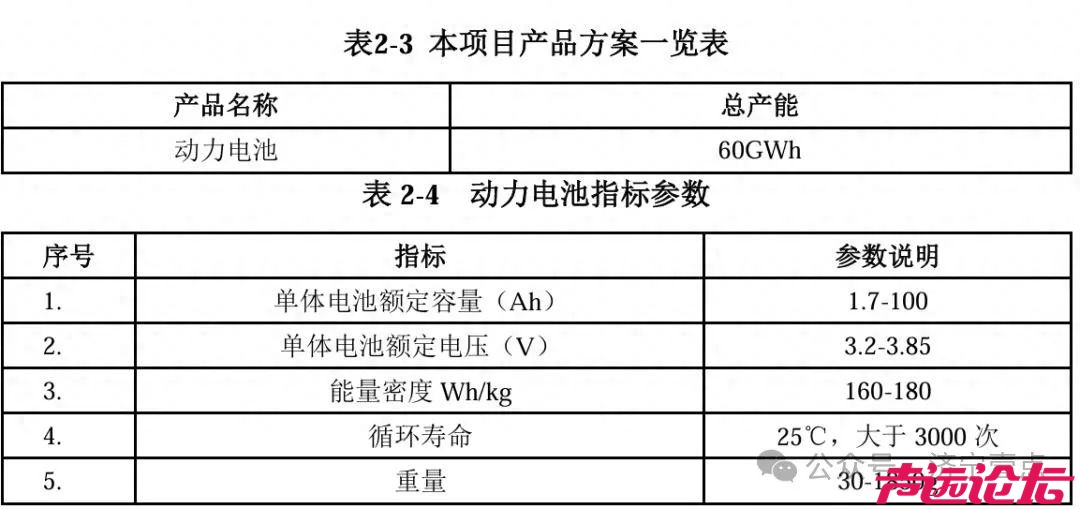

在新能源产业狂飙突进的浪潮中,山东济宁正以宁德时代60GWh电池项目为支点,撬动整个黄淮海地区的新能源产业格局。这个总投资超31亿元的超级工厂,不仅是宁德时代全国产能版图的重要落子,更折射出内陆城市争夺新能源话语权的战略雄心。

一、产能跃迁:从140亿到60GWh的裂变效应

2022年宁德时代携140亿元投资进驻济宁时,外界尚将其视为普通产能布局。但随着项目快速推进,其战略价值逐渐显现——首期30GWh项目落地仅一年,企业立即启动二期扩建,将总产能推升至60GWh。这个数字意味着:项目满产后每日可产出164万颗动力电池,足以装备3000辆电动汽车,年产值预计突破400亿元,相当于再造1.5个2023年济宁装备制造业总产值(267亿元)。

这种裂变式扩张源于独特区位优势。济宁位于鲁苏豫皖四省交界,500公里半径覆盖郑州、徐州、济南三大都市圈,物流成本较沿海基地降低15%。项目所在的颜店工业新城,已聚集中冶连铸、华勤橡胶等配套企业,形成从电极材料到电池回收的产业链闭环。数据显示,项目带动周边新增配套企业23家,本地配套率从12%提升至35%,验证了龙头企业的集聚效应。

二、技术突围:湿法工艺改写产业版图

二、技术突围:湿法工艺改写产业版图

在扩建项目的技术清单中,NCM(镍钴锰)与LFP(磷酸铁锂)双线并进的战略尤为醒目。采用第五代高速涂布技术,将涂布速度提升至120m/min,较行业平均水平提高20%,配合0.3mm超薄基材应用,使电池能量密度突破250Wh/kg。这种技术迭代带来市场格局重构:项目30%产能定向供应江淮、奇瑞等黄淮海区域车企,改变了过去华东车企依赖宁德、宜春基地的供应链格局。

更深远的影响在储能领域。依托济宁规划的5GWh储能电站,项目开发出循环寿命超12000次的专用储能电池,已接入山东虚拟电厂平台。2024年参与电网调峰37次,累计放电量相当于3.6万户家庭月用电量,这种"动力+储能"的双轮驱动模式,开创了电池基地新范式。

三、生态重构:1%环保投入背后的绿色革命

在31.64亿元总投资中,3164万元环保投入看似仅占1%,实则暗含技术玄机。项目引入电极溶剂回收系统,使NMP(甲基吡咯烷酮)回收率达98.5%,每年减少挥发性有机物排放120吨;水处理中心采用"电渗析+反渗透"双膜工艺,实现废水回用率85%,每年节水相当于35个标准游泳池。这些数据背后,是济宁对"生态工业"的执着——作为南水北调东线枢纽城市,其工业用水指标严于国标30%,倒逼企业技术创新。

这种绿色转型正在重塑区域经济。项目配套建设的光伏屋顶装机容量达45MW,年发电量5000万度,满足工厂20%用电需求。更带动周边县市发展光伏支架、储能逆变器产业,曲阜晶导微电子借势扩产,2024年碳化硅器件产能提升至60万片/月,形成新能源与半导体产业的跨界融合。

四、战略升维:内陆城市的产业突围密码

四、战略升维:内陆城市的产业突围密码

宁德时代济宁基地的持续扩容,揭示了内陆城市产业崛起的三大法则:

1. 锚定超级项目:通过龙头企业突破产业链关键环节,济宁动力电池集群产值三年内有望突破千亿;

2. 再造区位价值:将地理中心转化为供应链枢纽,项目物流半径内聚集全国60%新能源商用车产能;

3. 生态倒逼创新:用环保标准催生技术变革,培育出天意机械等4家国家级绿色工厂。

当临沂布局光伏、徐州深耕氢能时,济宁选择动力电池作为破局点,恰与山东省"十四五"新能源规划形成战略呼应。60GWh产能的落地,不仅意味着济宁跻身全国电池产能十强城市,更标志着黄淮海地区新能源走廊的正式成型——这里正在孕育中国新能源产业的"第三极"。

从京杭大运河的漕运枢纽到新时代的能源枢纽,济宁的产业嬗变印证着一个真理:在新能源革命浪潮中,得制造生态者得天下。当产能优势转化为技术标准,当工厂集群升级为创新网络,这座运河古城正在书写内陆城市逆袭的新范式。

|

|